Agence FinOps & Green IT

Réduire l’empreinte du numérique: 5 leviers d’action pour les entreprises

Le numérique représente une part croissante de l’empreinte environnementale des entreprises. Il est responsable de près de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) et consomme près de 10 % de l’électricité mondiale. En France, son empreinte carbone est estimée à 2,5 % de l’impact national, avec une tendance à la hausse, notamment liée à la multiplication des équipements et à l’explosion des usages numériques.

Face à ce constat, les entreprises ont un rôle crucial à jouer. Intégrer une stratégie Green IT dans leur politique RSE n’est plus une option, mais un impératif. Cet article propose 5 leviers d’action concrets, alignés sur les recommandations de l’ADEME et les cadres réglementaires comme la loi AGEC ou REEN, pour réduire efficacement l’empreinte environnementale du numérique.

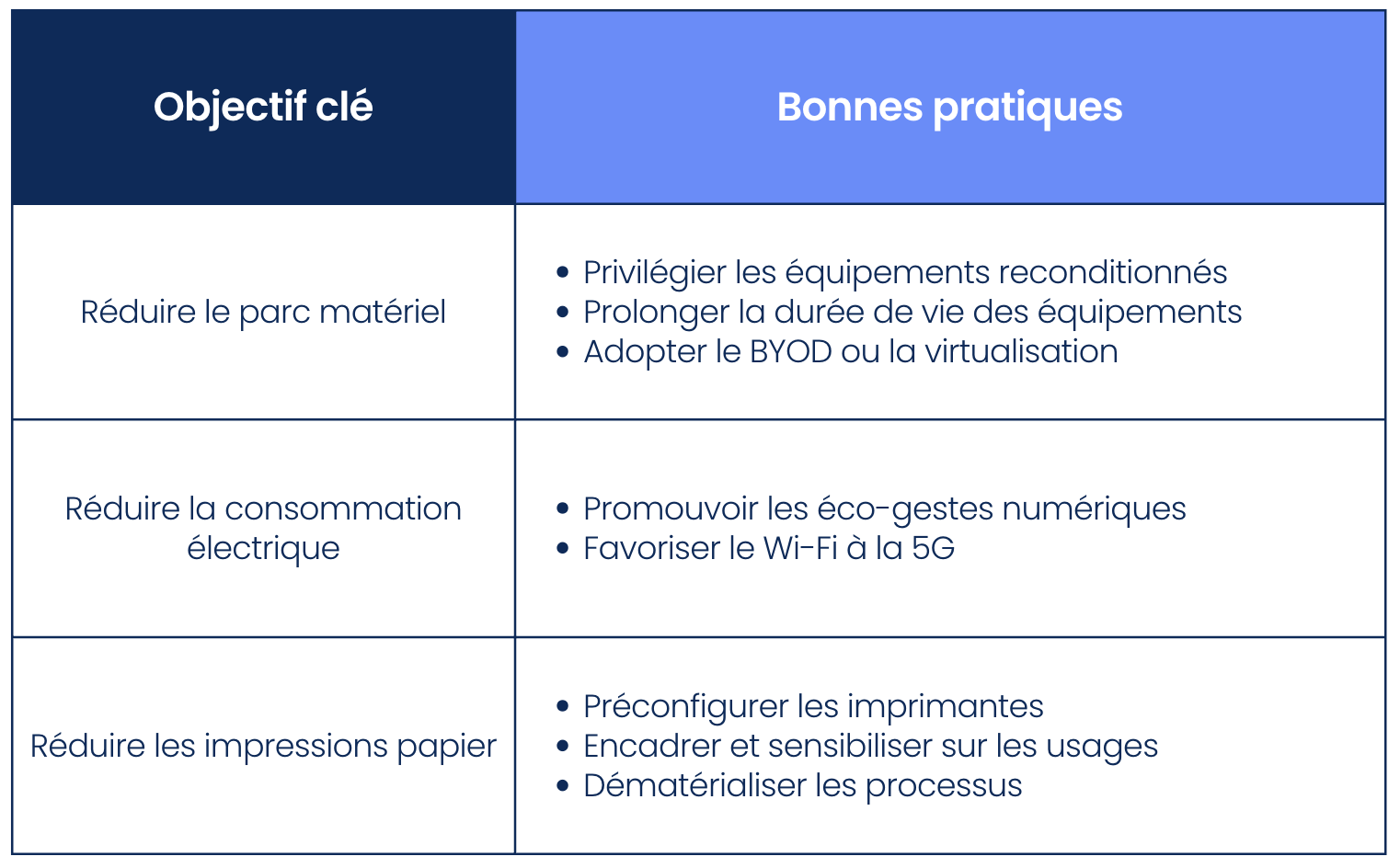

Adopter la sobriété numérique

La sobriété numérique ne signifie pas se passer de technologie, mais l’utiliser de manière plus raisonnée et responsable. Face à l’explosion des usages numériques, cette approche vise à réduire l’impact environnemental du numérique tout en maintenant l’efficacité opérationnelle. Elle repose sur trois piliers: la réduction du parc matériel, la maîtrise de la consommation électrique, et la diminution des impressions papier.

Réduire le parc matériel

Chaque nouvel équipement a un impact carbone important: extraction des matières premières, fabrication, transport, fin de vie. Il est donc essentiel de limiter la surdotation des collaborateurs. Par exemple, éviter de systématiquement fournir à chacun un ordinateur portable et un smartphone professionnel réduit le volume de matériel en circulation.

Une alternative efficace consiste à privilégier le matériel reconditionné, tout aussi performant pour la majorité des usages bureautiques. En parallèle, prolonger la durée de vie des équipements — jusqu’à 5 ans pour un smartphone, 8 à 10 ans pour un ordinateur — permet d’amortir leur impact initial. Cela passe par des pratiques simples: mise à jour des composants (RAM, SSD), maintenance préventive, ou encore réaffectation interne.

Enfin, le recours à la virtualisation ou au BYOD (Bring Your Own Device) permet d’alléger le parc informatique tout en répondant aux besoins des collaborateurs.

Réduire la consommation électrique

Même lorsqu’ils sont en veille, les équipements numériques continuent de consommer de l’énergie. Programmer leur extinction automatique en cas d’inactivité permet d’éviter le gaspillage.

Le choix de la connectivité a aussi un impact: le Wi-Fi consomme jusqu’à trois fois moins d’énergie que la 4G, surtout pour des usages statiques. De petits éco-gestes numériques doivent être promus au quotidien: baisser la luminosité des écrans, débrancher les chargeurs non utilisés, éteindre les box et routeurs la nuit, etc.

Ces pratiques simples peuvent être intégrées dans des chartes numériques internes ou rappelées dans les formations à l’écoconduite numérique.

Réduire les impressions papier

Le numérique ne doit pas être un prétexte pour imprimer davantage. Les entreprises peuvent configurer leurs imprimantes de manière responsable: impression recto-verso, noir et blanc par défaut, et impressions centralisées dans les espaces communs pour éviter les impressions inutiles.

Il est aussi nécessaire d’encadrer les usages grâce à des quotas d’impression, des audits réguliers, et des campagnes de sensibilisation sur l’impact du papier. Enfin, les outils numériques offrent aujourd’hui des alternatives fiables à l’impression: dématérialisation des processus, signature électronique, GED (gestion électronique des documents).

Pour mieux visualiser ces gestes du quotidien qui permettent d’intégrer la sobriété numérique dans les usages, voici une synthèse des bons réflexes à adopter:

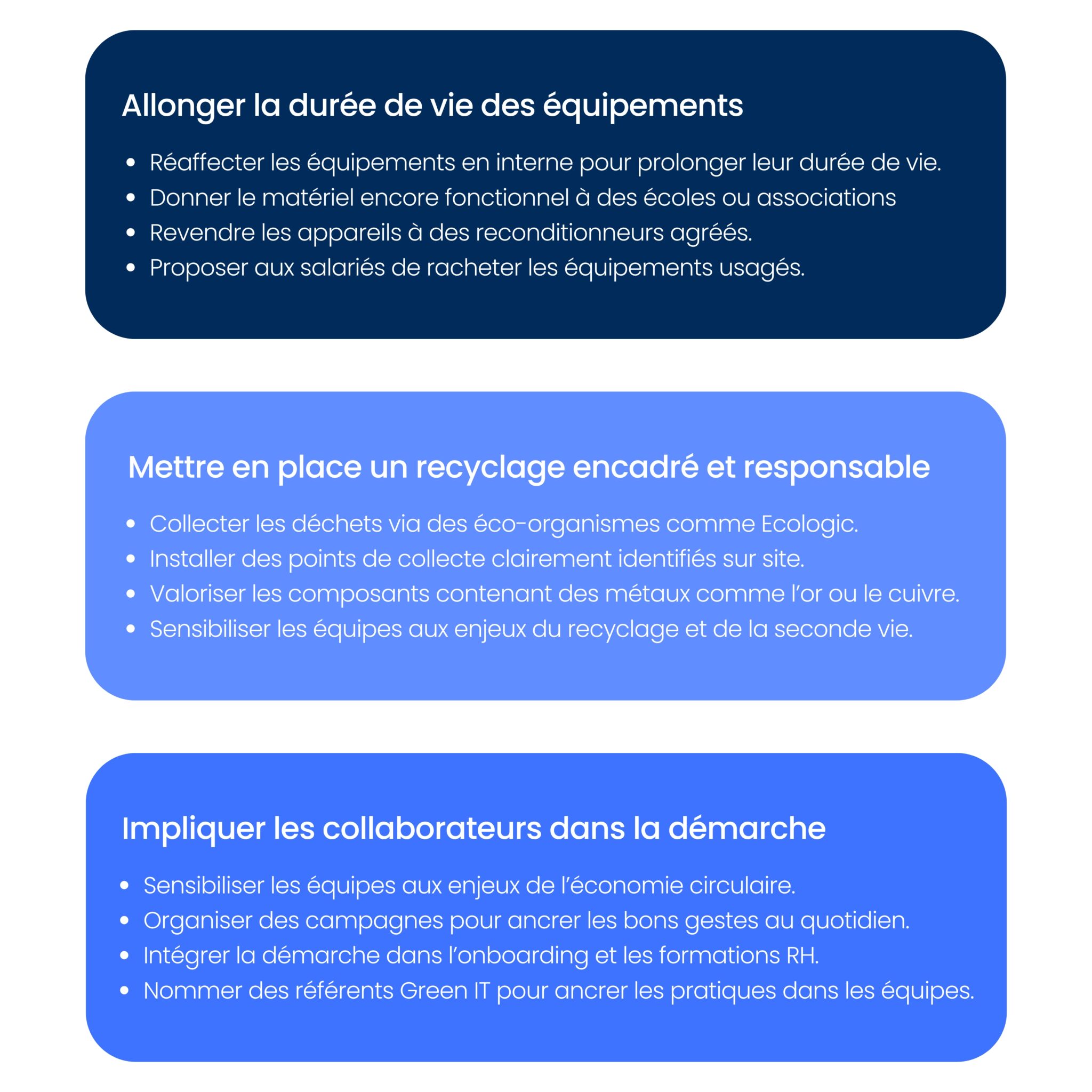

Intégrer l’économie circulaire dans les pratiques IT

L’économie circulaire, appliquée aux systèmes d’information, vise à optimiser l’usage des équipements numériques tout au long de leur cycle de vie: de leur acquisition à leur fin de vie, en passant par leur réemploi ou leur valorisation. Cette approche permet de réduire significativement l’empreinte environnementale des entreprises, tout en générant des économies et en valorisant les pratiques responsables.

Allonger la durée de vie des équipements

La première étape consiste à réaffecter en interne les équipements encore fonctionnels. Un poste de travail inutilisé dans un service peut parfaitement convenir à un nouveau collaborateur ou à un usage temporaire, évitant ainsi l’achat d’un appareil neuf.

Les entreprises peuvent également donner ces équipements à des structures d’utilité sociale — associations, écoles, tiers-lieux — pour prolonger leur durée d’usage. Ce geste, en plus de son impact environnemental, contribue à réduire la fracture numérique.

Une autre option efficace consiste à revendre les équipements à des reconditionneurs agréés. Selon l’ADEME, un équipement reconditionné génère jusqu’à 8 fois moins d’impact environnemental qu’un matériel neuf, en limitant la production, l’extraction des matières premières et les transports associés.

Enfin, certaines entreprises proposent aux salariés de racheter à prix réduit leur ancien matériel professionnel. Cette pratique permet non seulement de limiter les déchets électroniques, mais aussi d’offrir une seconde vie utile à des équipements souvent encore performants.

Mettre en place un recyclage encadré et responsable

Lorsque la réutilisation n’est plus possible, un recyclage encadré est indispensable. En France, près de 77 % des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) étaient recyclés en 2020. Ce chiffre est encourageant, mais les entreprises peuvent encore faire mieux en systématisant les bonnes pratiques.

Il est essentiel de faire appel à des prestataires certifiés, tels que les éco-organismes agréés (Ecologic, Ecosystem, etc.) ou des opérateurs labellisés, pour assurer une collecte, un tri et un traitement conformes aux réglementations environnementales.

Des points de collecte accessibles et visibles doivent être mis en place dans les locaux, notamment pour les petits équipements ou consommables: souris, téléphones, câbles, cartouches d’encre, piles, etc. Ces points d’apport volontaire simplifient le geste de tri et améliorent le taux de récupération.

Le recyclage ne se limite pas à l’élimination: il permet aussi de valoriser les composants. Les équipements numériques contiennent des matières premières précieuses comme l’or, le cuivre, l’aluminium ou des plastiques techniques, qui peuvent être réinjectées dans les chaînes de production via un processus de recyclage adapté. Cela réduit la dépendance aux ressources vierges et limite l’impact environnemental de leur extraction.

Impliquer les collaborateurs dans la démarche

La réussite d’une stratégie d’économie circulaire repose aussi sur l’adhésion des collaborateurs. Il est recommandé de mener des campagnes de sensibilisation régulières sur les bons gestes à adopter: réemploi, tri, dépôts dans les bacs de collecte, bonne utilisation des ressources.

Ces actions peuvent être relayées via les canaux internes (intranet, newsletters, affichage), intégrées aux processus RH (onboarding, formations) ou portées par des référents Green IT dans chaque service.

Ce schéma met en lumière les deux leviers majeurs de l’économie circulaire en entreprise: l’allongement de la durée de vie des équipements et le recyclage responsable:

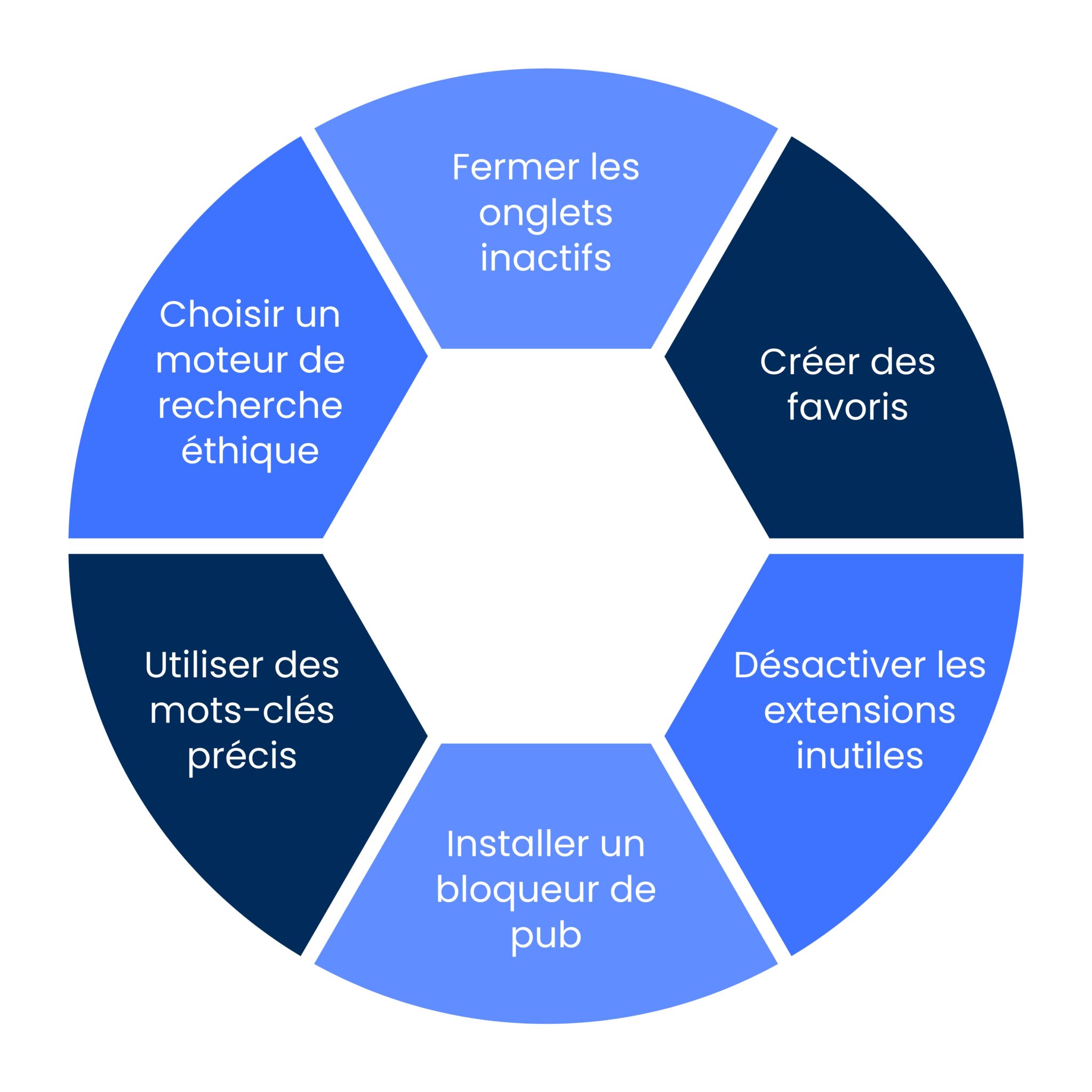

Adopter une navigation web écoresponsable

La navigation sur internet peut paraître immatérielle, mais elle repose sur une infrastructure physique très énergivore: serveurs, data centers, réseaux de transmission… À chaque recherche, page ouverte ou publicité chargée, ce sont des ressources matérielles sollicitées et de l’électricité consommée, souvent à l’autre bout du monde. Une navigation plus responsable permet de réduire ces impacts invisibles, tout en gagnant en efficacité.

Réduire les ressources invisibles

Les navigateurs modernes permettent de charger en arrière-plan de nombreuses informations, même sur des onglets inactifs. Or, garder de multiples onglets ouverts consomme inutilement de la mémoire, du trafic réseau, et parfois même de l’énergie côté serveur. Fermer les onglets non utilisés est un réflexe simple pour alléger son empreinte.

De même, il est utile de créer des favoris pour accéder directement aux sites courants, plutôt que de répéter des recherches identiques chaque jour. Cela réduit à la fois le trafic réseau généré et le temps de sollicitation des moteurs de recherche.

Certaines extensions de navigateur, souvent installées par défaut ou par oubli, peuvent aussi générer du trafic inutile en arrière-plan (météo, traducteurs, widgets divers). Désactiver ou supprimer les extensions non utilisées contribue à limiter la consommation de ressources.

Enfin, l’installation d’un bloqueur de publicité (comme uBlock Origin) permet de supprimer les contenus tiers souvent lourds et inutiles, qui mobilisent des serveurs de tracking, des appels JavaScript et des vidéos intégrées sans valeur ajoutée.

Moins de pubs = moins de données = moins d’énergie consommée.

Optimiser les recherches en ligne

Chaque recherche web consomme de l’énergie — du poste utilisateur jusqu’aux serveurs d’indexation. Pour la réduire, il convient d’utiliser l’autocomplétion du navigateur ou du moteur de recherche : elle permet d’éviter des saisies longues et souvent imprécises, limitant ainsi les tentatives successives.

En parallèle, formuler des requêtes précises avec des mots-clés pertinents évite de cliquer sur de multiples liens avant de trouver l’information recherchée. Il est également utile de limiter le nombre de résultats ouverts : mieux vaut cliquer sur deux sources fiables que d’ouvrir dix onglets “au cas où”.

Pour aller plus loin, il est possible d’adopter des moteurs de recherche alternatifs, aux modèles plus vertueux. Par exemple :

-

Ecosia consacre ses revenus publicitaires à la reforestation,

-

Qwant est un moteur français qui ne trace pas ses utilisateurs,

-

Lilo permet de financer des projets sociaux ou environnementaux.

Attention toutefois à certains métamoteurs, qui peuvent consommer davantage en agrégeant les résultats d’autres moteurs.

Enfin, pour les recherches d’un site connu, ajouter directement l’extension de domaine (par exemple « lemonde.fr » plutôt que simplement « Le Monde ») peut réduire l’impact d’une requête de 33 % selon certaines études.

Adopter une navigation web plus sobre passe par quelques gestes simples, illustrés dans le schéma suivant pour faciliter leur adoption au quotidien.

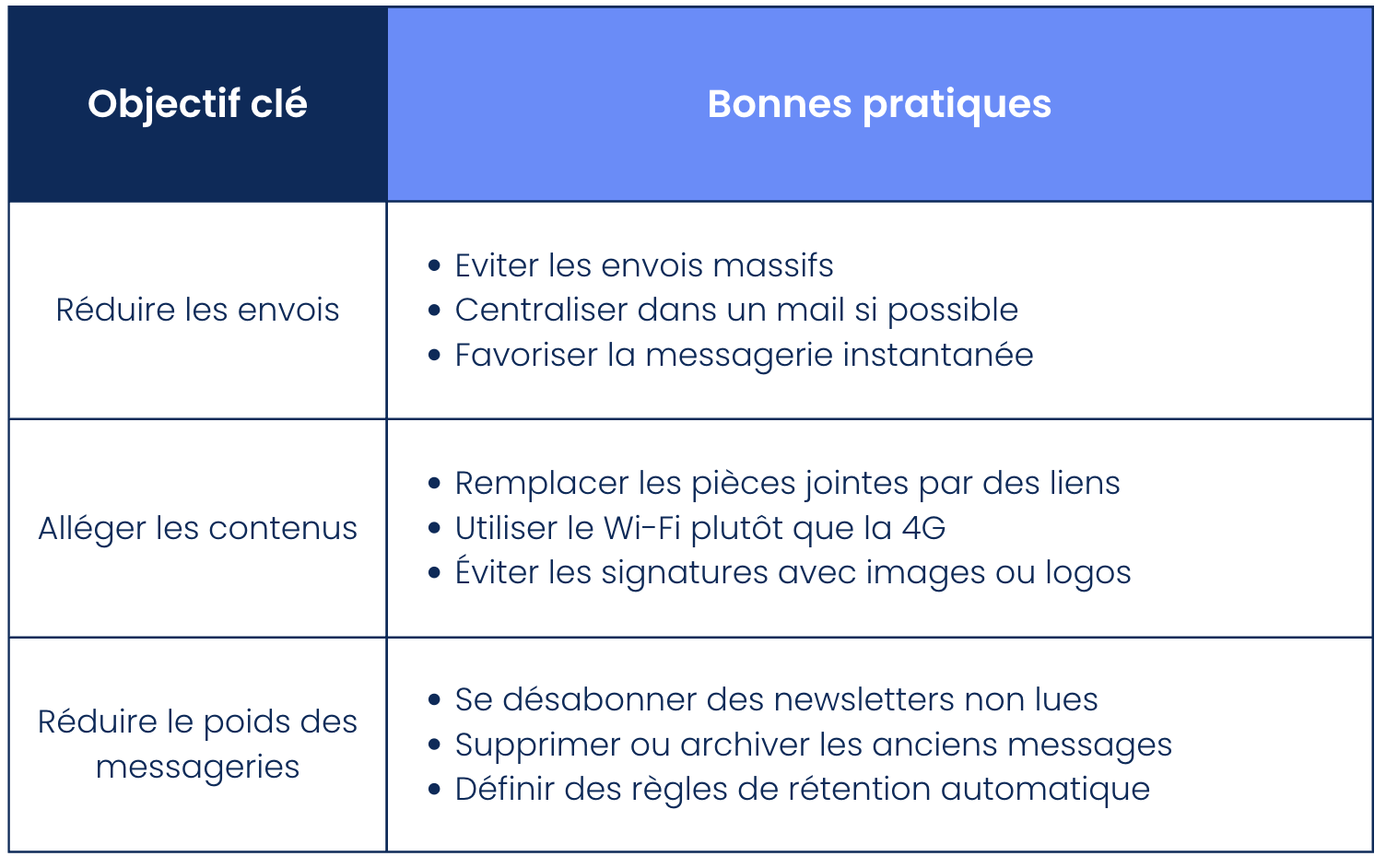

Rationaliser l’usage de la messagerie

Le courrier électronique est un outil central dans la vie des entreprises. Pourtant, son usage généralisé génère une pollution numérique silencieuse mais significative. Ce ne sont pas les quelques kilooctets d’un message qui posent problème, mais leur accumulation dans le temps: courriels non triés, pièces jointes lourdes, newsletters jamais ouvertes et boîtes de réception saturées mobilisent en permanence des serveurs qui consomment de l’énergie. Rationaliser les usages permet de limiter cet impact tout en améliorant la performance des outils.

Réduire les envois

Il est possible de limiter significativement le poids environnemental des messageries en envoyant moins de messages. Cela suppose d’éviter les envois massifs sans discernement et les réponses en copie à des interlocuteurs non concernés. Un message bien structuré regroupant plusieurs sujets vaut mieux que plusieurs échanges décousus. Pour les discussions brèves ou informelles, le recours à un outil de messagerie instantanée est souvent plus pertinent. Il permet des échanges plus rapides, moins lourds sur le plan technique, et plus adaptés aux usages quotidiens.

Alléger les contenus

Un autre levier d’action réside dans le contenu même des courriels. Il est préférable d’utiliser des liens vers des fichiers stockés sur un serveur interne ou une plateforme cloud plutôt que d’envoyer des pièces jointes volumineuses. En plus de réduire la charge réseau, cela évite la multiplication de versions différentes d’un même document. Lorsqu’il est possible, l’envoi doit se faire via une connexion Wi-Fi, qui consomme moins d’énergie que la 4G. Il est également conseillé d’envoyer des courriels en texte brut ou au format HTML léger, sans mise en forme complexe ni images, notamment dans les signatures automatiques.

Réduire le poids des messageries

Au-delà des envois, c’est la conservation massive d’emails inutiles qui pèse sur les infrastructures numériques. Se désabonner des newsletters non lues est une action simple et efficace pour éviter des flux entrants inutiles. Supprimer régulièrement les anciens messages, en particulier ceux comportant des pièces jointes, permet de libérer de l’espace. L’archivage des courriels à conserver doit se faire hors de la boîte de réception principale, ce qui améliore la lisibilité et les performances. Enfin, il est judicieux de mettre en place des règles de rétention automatiques, comme la suppression des éléments supprimés après un mois. Ces gestes simples, une fois intégrés dans les pratiques quotidiennes, contribuent à alléger durablement l’empreinte carbone de la messagerie.

Le tableau ci-dessous résume les bonnes pratiques pour alléger l’impact de la messagerie électronique, à travers trois actions clés:

Optimiser les espaces de stockage

Le stockage numérique représente une part croissante de la consommation énergétique des systèmes d’information. Chaque fichier conservé, chaque document non supprimé, mobilise en permanence des serveurs, des dispositifs de refroidissement et des réseaux. Or, une grande quantité de ces données n’est ni consultée ni utile. Mieux organiser, trier et structurer les espaces de stockage permet non seulement de réduire l’empreinte carbone, mais aussi de simplifier la gestion documentaire au sein des entreprises.

Éliminer les données inutiles

La première étape consiste à traquer les données dites ROT, c’est-à-dire redondantes, obsolètes ou triviales. Ces fichiers prennent de la place sans apporter de valeur, qu’il s’agisse de doublons, de versions intermédiaires ou d’archives jamais consultées. Il est recommandé de limiter les copies superflues en privilégiant le déplacement des fichiers plutôt que leur duplication. Des revues régulières des espaces partagés, intégrées aux processus qualité ou aux procédures internes de la DSI, permettent de maintenir un environnement de stockage propre et efficace.

Maîtriser la gestion des versions

Une source fréquente de surcharge est la multiplication des fichiers aux noms interminables, comme “v3_final_modif_corrigée_definitive_bis”. Pour éviter cela, il est préférable d’utiliser des outils de travail collaboratif qui gèrent automatiquement les versions, tels que Google Docs, SharePoint ou Git. Ces solutions permettent à plusieurs personnes de contribuer à un même document sans créer des dizaines de fichiers distincts. En centralisant les modifications, elles améliorent à la fois la traçabilité et l’efficacité tout en réduisant l’espace de stockage nécessaire.

Archiver sans surconsommer

Les données qui ne sont plus actives mais qui doivent être conservées peuvent être déplacées vers des solutions à faible consommation. L’archivage sur bandes magnétiques, sur disques déconnectés ou dans des services de cloud froid permet de limiter les sollicitations énergétiques tout en garantissant la conservation. Il convient également d’appliquer le principe de minimisation, inscrit dans le Règlement général sur la protection des données : seules les informations strictement nécessaires doivent être conservées. Cela implique de repenser la logique de conservation automatique et de privilégier une approche plus raisonnée des archives.

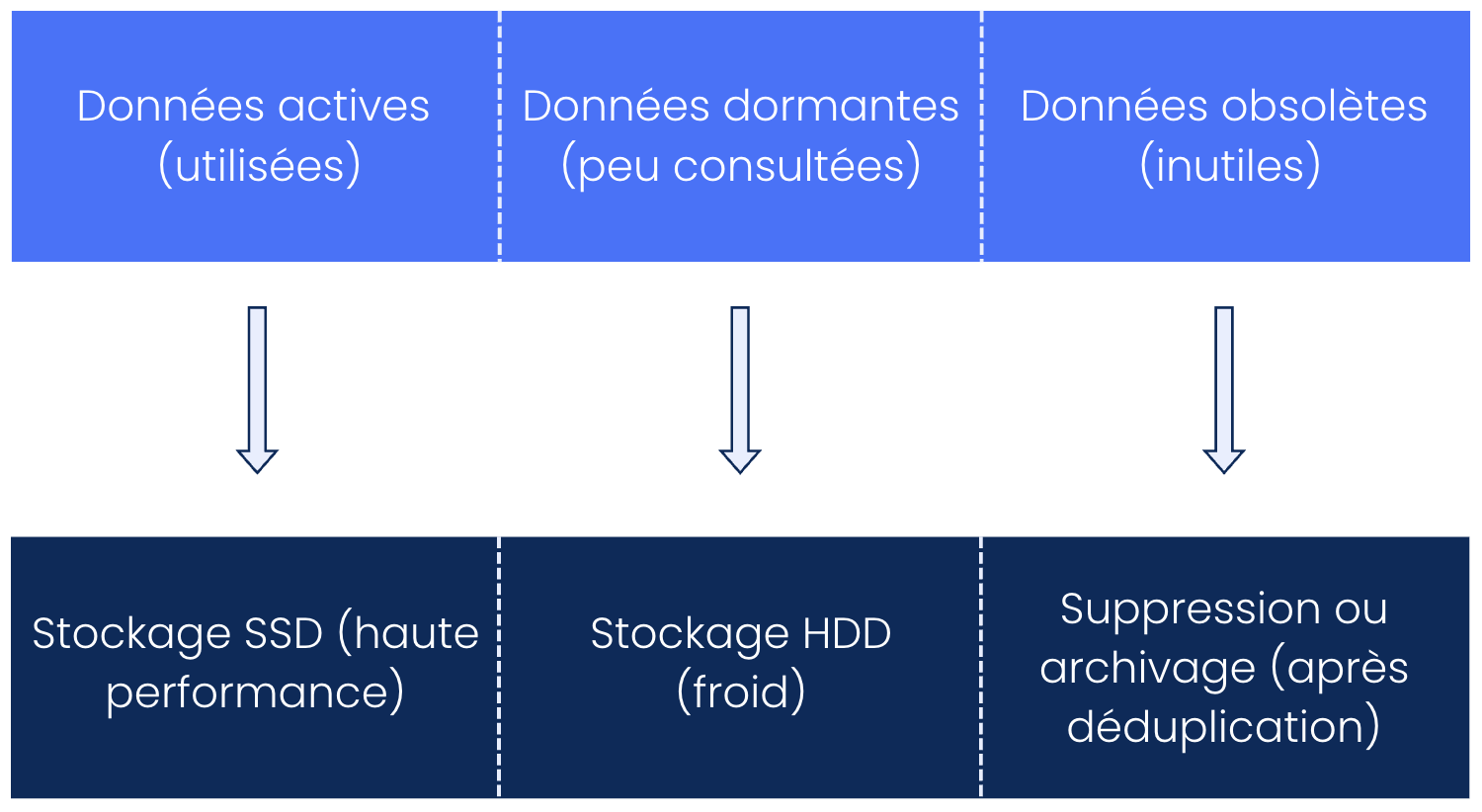

Optimiser l’infrastructure

Enfin, une infrastructure bien configurée permet de stocker plus intelligemment. L’activation de la déduplication permet de ne conserver qu’une seule fois les blocs de données identiques, réduisant considérablement l’espace utilisé. La compression automatique des fichiers, lorsqu’elle est compatible avec les usages, contribue également à cette optimisation. Il est aussi essentiel d’adapter le support de stockage à la nature des données : les informations consultées régulièrement doivent être stockées sur des supports rapides comme les SSD, tandis que les archives peuvent être conservées sur des disques mécaniques moins coûteux et moins énergivores.

Ce schéma propose une vue d’ensemble des bonnes pratiques pour structurer les données selon leur usage et optimiser l’architecture de stockage:

Conclusion

Le numérique responsable n’est plus un choix secondaire ou un engagement symbolique. Il devient une responsabilité concrète pour les entreprises, à la fois face aux enjeux environnementaux globaux et aux attentes croissantes des parties prenantes. Intégrer les principes du Green IT permet non seulement de réduire l’impact carbone des systèmes d’information, mais aussi d’optimiser les coûts liés aux infrastructures et d’améliorer la performance globale des organisations.

Ces transformations ne concernent pas uniquement les directions informatiques. Elles doivent être portées collectivement, en impliquant les équipes RSE, les services métiers et l’ensemble des collaborateurs. Adopter une démarche transversale favorise l’adhésion, facilite le changement d’habitudes et garantit des résultats durables.

Pour initier cette transition, il est recommandé de commencer par un audit objectif des usages numériques de l’entreprise. Cet état des lieux permet d’identifier les principales sources d’impact et de prioriser les actions à mener.

Commencez par un audit de vos usages, par un expert Green IT.